不器用FACTORYとは

コンセプト

“できない”を楽しもう!

ものづくりの楽しさを広く伝えるオープンファクトリー。

参加企業:枚方市や寝屋川市を中心とした北大阪地域のものづくり企業

目的

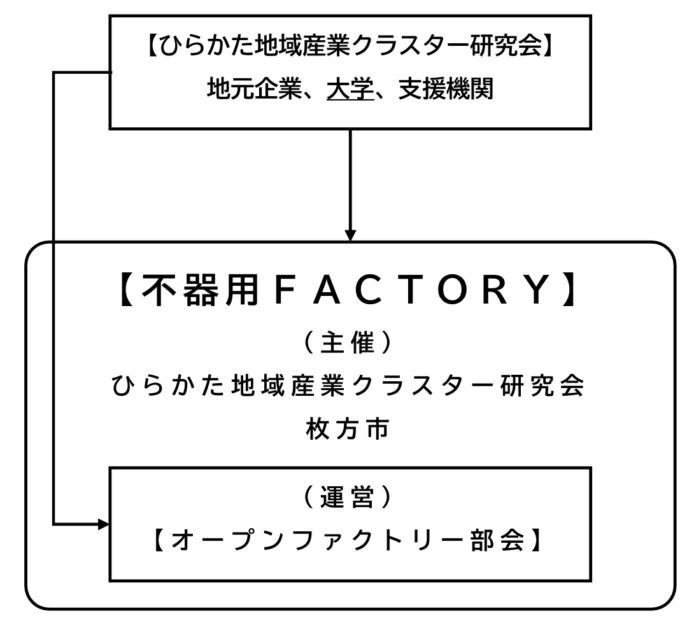

大阪府枚方市地域を中心に、中小企業や大学・研究機関、自治体・商工会議所および産学支援機関が一体となり、企業の基盤技術の高度化や新技術・新産業の創出を目指すイノベーション環境を整備することを目的に、ひらかた地域産業クラスター研究会が設置されました。

2022年に開催された枚方産学公連携フォーラムでの基調講演では、「価値協創の時代における “サードプレイズ”の重要性手段としての地域一体型オープンファクトリー」をテーマに取り上げました。これを契機に、ものづくりの魅力を飾らずに伝え、地域の魅力づくりに貢献することを目的として、オープンファクトリー部会を新たに立ち上げ、継続して開催可能なイベントを目指しています。

ひらかた地域産業クラスター研究会(事務局:北大阪商工会議所内)と枚方市は、地域のものづくり企業の魅力を広く発信し、未来の担い手たちへ伝えることを目的としており、この取り組みにより、ものづくりのプロセスを楽しみながら学ぶ環境を提供し、子どもたちと企業間の新たな交流の場を創出しています。

イベントの概要

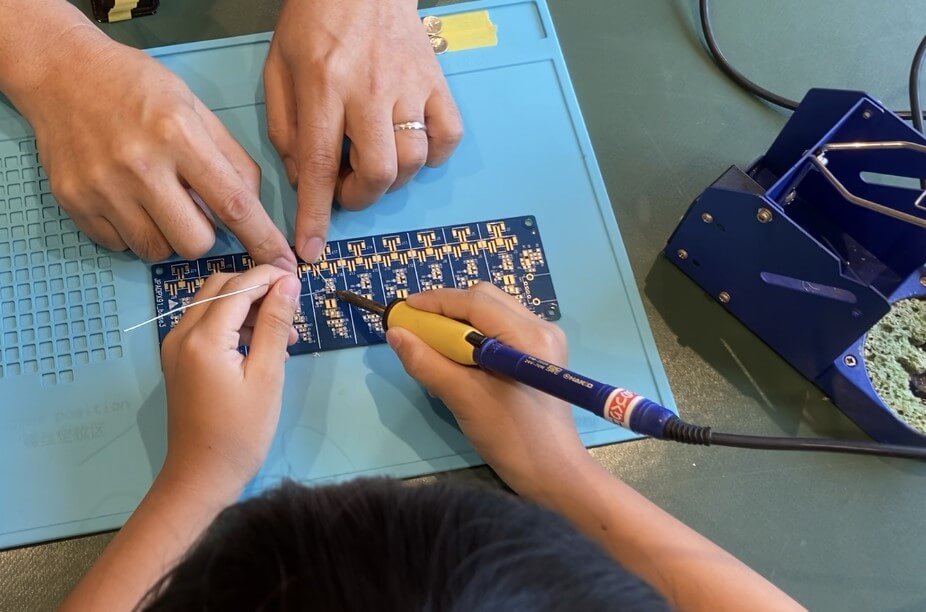

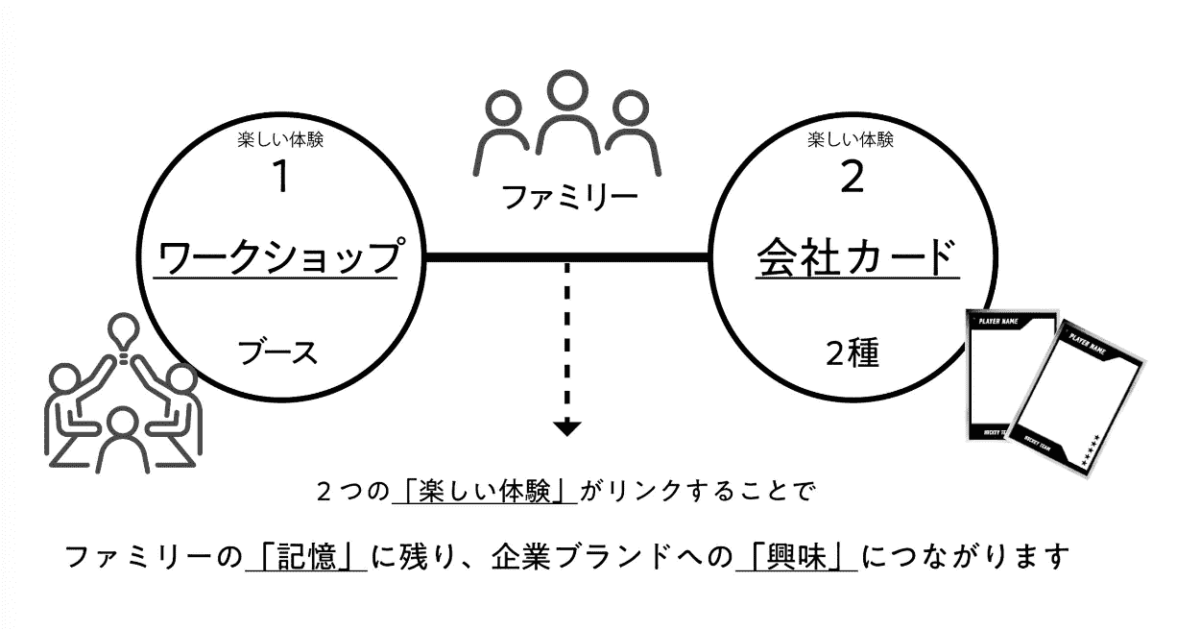

このオープンファクトリーイベントは、手先の器用さに自信のない子供たちでも楽しめる内容で企画されています。地元の大型商業施設と各工場で開催され、様々なお仕事体験やワークショップ、最新のVR技術を活用した工場見学も行っています。参加者には、参加企業のオリジナルトレーディングカードがプレゼントされます。

枚方市、交野市、寝屋川市地域において、モノづくりや企業の魅力を子供たちに伝える貴重な機会となるオープンファクトリー。参加企業には企業の周知を図り、中小企業のイメージアップを促進するメリットがあります。また、来場者との交流やファンづくりを通じて、企業内の人材育成や製品への支持を得ることが期待されます。さらに、他社や地域との連携、交流を通じて、地域特産品や共同開発の可能性を探ることも。参加企業の成長と地域振興への貢献、さらなる価値協創の場の提供を目指して、このイベントを開催いたします。

なぜ「不器用」ファクトリー??

最近の子どもたちは、手先が「不器用」と言われるけれど、果たして、我々大人たちは「不器用ではない」のだろうか?

実際のモノづくりの現場は、 腕は良いけど、コミュニケーションが不器用な職人さんだったりまたは、その逆の人たちだったり・・・ そんなどこかしら「不器用」な人たちが集まって一流の製品を生み出す、モノづくり企業として成り立っている。

オープンファクトリーやワークショップに取り組むのが初めてな工場を開く側(モノづくり企業)

モノづくりに対して興味があるけど、ちょっと恥ずかしがりな工場に観にくる側(子ども~ファミリー)

大人も子どもも、企業も市民も、「不器用」を共通項に「できないを楽しめる」、 第三の居場所があったなら、いろんなことにチャレンジできて、 モノづくりへの興味・関心が深まって、 地域の「モノづくり人口の裾野」を拡げることができるかも?

目指すは、「日本一、敷居の低いオープンファクトリー」

だから、地域密着型の商業施設(くずはモール)に飛び出す、出張ワークショップ。

だから、モノづくり企業をトレーディングカード(コラボマスターズ)にした、カードゲーム。

「不器用」同士が、たくさん出会って「できない」 を楽しめば楽しむほど、「モノづくり(や企業)」を好きになって欲しいから。

「職業(働き先)」としての「選択肢」が 子どもたちの中で、もっともっと増えていって欲しいから。

不器用が集まって、自然と「器用が生まれる」世界であったなら、 きっと、子ども達にとっての「明るい未来」になるはずだから。

不器用ファクトリーは、これからも不器用ながらにチャレンジしていきます。

“不器用”に込めた思い

「日本一敷居が低いオープンファクトリー」【参加企業向け】

手先の器用さに自信がなくても参加しやすく、「つくること」の楽しさを知ることで、将来の担い手の幅を広げる。ものづくりの現場を飾らず、ありのままを見て知ってもらい、ものづくりのプロでも「苦手なことがたくさんある」ことへの理解を促す。「不器用ですから」——不器用でも格好良い。

”できない”を楽しもう!【来場者向け】

工場見学やものづくり体験を通じて、手先を動かすことに自信がない子どもたちやその家族にも、楽しみながらその魅力を知ってもらい、自分で製作に挑戦する「楽しさを発見すること」を目指す。ワークショップなどでも、提示された完成形にこだわらず、自分が納得できればそれで良い。

目的

地域の魅力づくりに貢献し、まちのイメージアップを図ること。

地域や企業、来場者すべてに共通した機会を創出し、交流を促進すること。

地域企業の認知度向上と中小企業のイメージアップを目指す。

地域と企業が連携し、このまちらしいものづくりを推進すること。

工場見学やものづくり体験を通じて、子どもたちに探求心を育み、楽しみながら学べる場を提供すること。

不器用な子どもたちにも、ものづくりの魅力を発見してもらうこと。

共創(コラボ)の気付きツール オリジナルトレーディングカード

コラボマスターズについて

このカードは、参画企業を分かりやすく紹介し、異なる企業のカードを組み合わせる新しい遊び方を提案することで、共創の機会を創出するツールとして制作されました。各カードは、プロのクリエイターと各企業の担当者が協力して、それぞれの企業を表現するために2種類のバージョンが制作されており、これらは参加企業ごとに参加特典として配布されます。

企業の人格や価値観を表す「ヒト・コトカード」と、製品、サービス、技術、工場などを紹介する「モノ・バカード」が含まれ、参加者に多様な情報を提供します。

楽しい体験づくり

「コラボマスターズ」の提供価値

「共創」の場の実現

開催に至る経緯

ひらかた地域産業クラスター研究会

2006年4月に産学連携の促進を目的 として発足した同研究会は、地域産業の発展に貢献してきたが、2022年にはコロナ禍を経て活動に停滞感があった。

↓

「産学連携をどう進めてよいかわからない、一度原点に立ち戻ろう」という声が上がり、それを受けて共創の場として、オープンファクトリーの可能性を探ることとなった。

産学連携の取り組み

大阪工業大学枚方キャンパスと連携して、半球型スクリーンを活用した没入型バーチャルエ場見学を実施し、参加者から高い評価を得ました。また、学生によるトレーディングカードの活用方法も検討し、これらの取り組みにより魅力的かつ効果的なイベントを実現し、参加者に新たな価値を提供しています。

地域と企業の課題

#地域の課題 ・地域にこれといった目玉がないと認識されている ・若者の地域離れや地元への関心の低下 ・最近の子供は手先が器用ではない #企業の課題 ・人材不足や新規雇用の難しさ ・待遇面などの分かりやすい点以外で、魅力が十分に発信されていない ・自社の強みや魅力に自覚がなく、伝え方がわからない

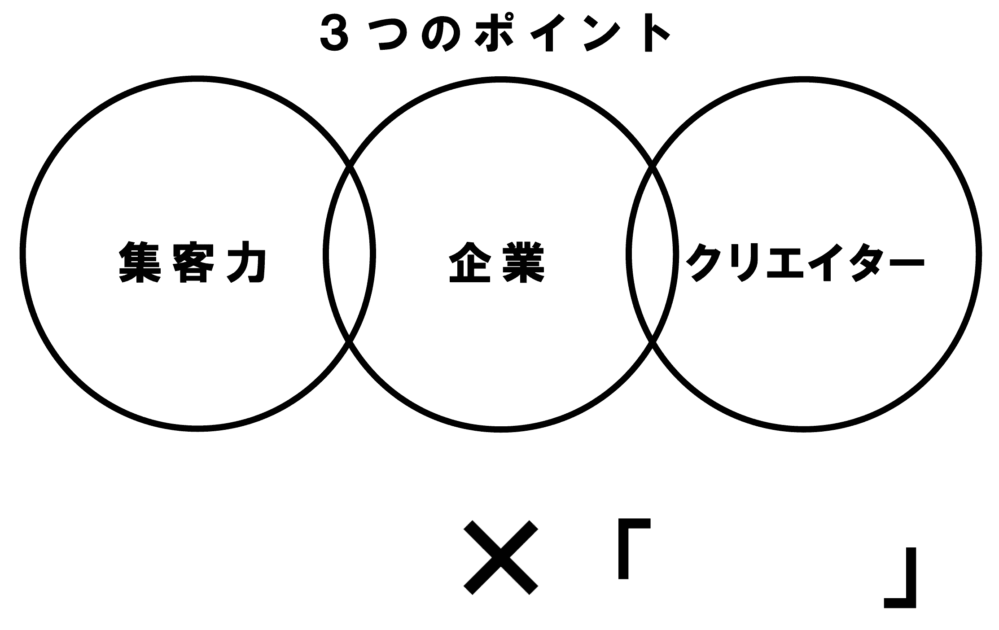

不器用FACTORYの特徴

#コンテンツ開発

・企業の理念や強みを簡潔に伝えるトレーディングカードやワークショップを開発し、それらのパッケージ化を支援。

#集客戦略

・地元の電鉄会社系列の商業施設と連携し、多くの人々にリーチ。

#エンタメ性の追求

・楽しく学べる体験型プログラムで参加者の興味を引き、産学連携による企業見学をゲーム化するなど、新しい試みを導入。

波及効果と今後の展望

#波及効果

・トレーディングカードが商業施設や大学で活用され、企業認知度が向上。

・ワークショップ参加者からの高評価により、次回イベントへの期待がまっている

・他地域からの問い合わせや共同開催のオファーが増加。

#今後の展望

・地域間連携のさらなる推進

・トレーディングカードの活用拡大

・イベントの多様化と参加者拡大